吃得飽不如吃得巧---關於隱性飢餓

點擊數: 2454

撰稿:吳曉玲營養師

世界衛生組織(WHO)和聯合國糧農組織(FAO)將廣義的飢餓,重新定義出另一個營養不良名詞,稱作為「隱性飢餓」。

隱性飢餓,也就是「慢性維生素和礦物質攝取不足」,在全球有超過 1/3 的人口存在這樣的問題,不可忽視。它並不會造成立即性的健康問題,但是長期忽略礦物質、維生素等微量營養素的重要性,將導致生化代謝異常、身體常感疲倦、或免疫調節失衡等問題,也與許多慢性疾病的發生具有相關性。

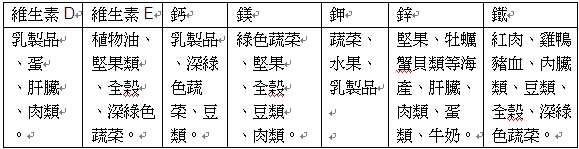

一般認為,已開發國家的人民應該都吃得很「營養」,不會有開發中國家的飢餓問題,不過事實正好相反。已開發國家的飲食型態,多半攝取高熱量及高油脂精緻食物,導致營養素攝取不均衡現象。根據台灣2005-2008營養調查結果顯示發現超過八成的人,維生素E、鈣、鎂、鉀和鋅攝取不足;維生素D 則在50歲以上的群體超過半數攝取不足;鐵則在生育年齡的女性和老年人較常有攝取不足的現象。在台灣人的飲食中,維生素D、維生素E、鈣、鎂、鉀、鋅及鐵的主要食物來源列於下表,我們可以自我檢視是否都有均衡攝取這些食物。

臺灣飲食資源十分充足,但多數人依然未能達均衡飲食的建議,除了吃飽,更應該重視吃對了嗎?改善國人隱性飢餓問題的短期對策為可適量搭配綜合性維生素及礦物質補充劑;長期對策為調整自己的飲食習慣,把握多攝取天然食材(不加工)、食物種類多樣化(不偏食)和七、八分飽(不過量)等原則,才能避免營養失衡。