樂智同學會學習居家活動 鼓勵家屬用心用愛陪伴長路

臺中慈院失智病友會成立將屆五年,廿五日推廣失智症病友非藥物治療,提供家屬喘息機會,邀請國泰綜合醫院的職能治療師沈明德,帶領「樂智同學會」失智長輩與家人從事居家活動。職能治療師提醒,「老人絕不等於小孩」、「給長輩多一點正向鼓勵,才能重建其自信心,並增加參與活動的動機。」家屬們學到技巧,都感恩團隊理解與協助。

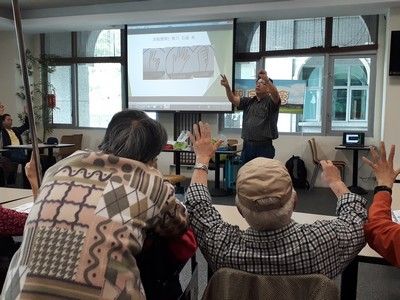

沈明德治療師應邀講課。

講師帶動病友做手部運動。(游雅貴攝)

「每次來,看到你們就覺得很安心,感恩你們這一路上的陪伴。」病友家人陳太太再來到「樂智同學會」非常開心,他是今年全程參與的成員之一。當年由主治黃慶峰醫師推薦,二○一四年參加病友會的陳太太,照顧失智另一半已經十年。他說,以前先生一有狀況就看顧得很累,睡也睡不好,一下瘦了十幾公斤。他感恩慈濟醫療團隊一路來的幫忙,透過病友會課程學習醫療知識和照顧方法,每次帶先生來醫院,都能感到放鬆與踏實。

「樂智同學會」開辦即將五年,十一月的聚會,病友及家屬近五十人出席相當踴躍!神經內科主任曾啟育、醫師凃敏謙與傅進華也來招呼病友與家屬,全科醫師轉介的病人與家屬,是否認識都親切問候,就像家庭聚會一樣輕鬆溫馨。

國泰綜合醫院的職能治療師沈明德受邀,分享帶領病友團體近廿年豐富經驗。他以職能治療師觀點分析,「輕度失智」病人多遭遇疾病本身導致的生活功能困難與挫折,會帶給病人及家屬生活上的衝擊。進入「中度失智」階段,日常生活事物的處理變得更困難,需要較多照顧活動協助。而「重度失智」時,病人多喪失活動能力,生活將完全依賴他人協助。

面對病情逐步發展的過程,沈老師建議家人能做的是「配合非藥物治療,結合照護技巧的調整、活動的安排、環境的營造,提供失智症者的生活支援,把教育概念放進來,但老人絕不等於小孩。」

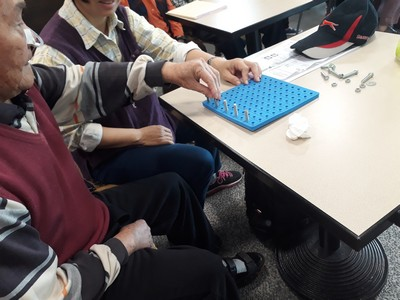

病友套圈圈,學習手眼腦並用。(游雅貴攝)

講師以輕鬆方式帶動活潑氣氛。(游雅貴攝)

他提醒與失智病人溝通的技巧:用簡短語句、合適音量與音調、說話平穩緩慢、一次只給一個口令,減少開放式問句、重複句子重要部份。此外,還要用病人熟悉的語言,在他可見視野範圍內說話,增加肢體語言,善用非語言溝通、面帶笑容,減少病人挫折,以免更為退縮。

「老師教的運用肢體技巧竟然一下子讓他坐下來,真是太神奇了!」林女士看到職能師與先生的演練,驚奇就像點亮燈泡。他說之前在家,想叫先生坐下,都聽不懂、不理人,每次都要奮戰好久,原來只要用對方法,照顧失智家人可以更輕鬆。

沈明德教大家「運動讓大腦年輕」觀念,示範一套「活腦體操」,從頸部、軀幹、肩、肘、腕、手、髖、膝,一直到腳踝的伸展運動。還拿出系列教具,介紹「居家活動體驗」,讓病友家人在家也能帶長輩進行。

其中「軟積木操作」是運用型狀相同、顏色不同的軟積木做相扣、堆疊。病友張伯伯現場發揮創意,將軟積木做成跨海大橋,讓人驚豔。「套圈圈」則是可讓病友套住物品或套在手上轉動的圈圈,操作時能達到手、眼、腦並用效果。圈圈可以到五金行剪裁透明水管,圍成圓再用紅色電線膠布纏繞後裝飾,經濟又實惠。

「鎖螺絲」適合中重度失智長輩執行,重複性較高的活動,利用充滿洞洞的軟墊,供病友穿過螺絲再鎖上螺帽。沈明德建議,可以跟病友說,這是做家庭代工,給予金錢誘因,增加動機。果然,聽到家屬鼓勵「鎖完一盤賺100元」,重度失智的廖爺爺隨即眼睛發亮,鎖得不亦樂乎!廖小姐表示,爸爸對錢比較沒有安全感,即使生病了,還是想要掌控錢財,一聽到有錢賺,馬上賣力工作!

病友動手鎖螺絲。(游雅貴攝)

病友跟著講師做手指運動 。(游雅貴攝)

廖小姐的父親四年前中風,右側手腳沒力,在家裡不動也不愛復健,整個人愁眉不展,久而久之,很多事都是家人都幫他做好。廖小姐說,參加病友會後,家人學會讓病人自己動手,其他人在旁邊協助就好,「看著爸爸在病友會活動的笑容變多,慢慢重建自信心,就很感恩醫療團隊。」

照顧失智病友是一條長路,沈明德強調:「失智照顧沒有特效藥、也沒有特效活動,家屬是很重要的環境也是引導物,活動的過程大於結果,生活參與是最好的活動,而家屬一起參與非常重要,多給長輩一點正向鼓勵,才能重建他們的自信心,並增加參與活動的動機。」(文/失智症個管師游雅貴、公傳室謝明錦、曾秀英整理;圖/游雅貴)