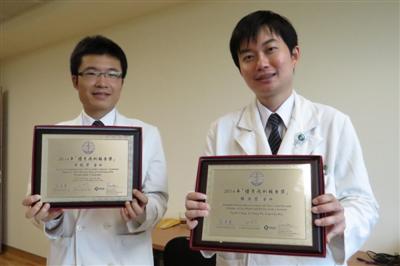

神經科兩醫師用心膚病苦 優秀案例論文報告獲表揚

臺中慈院神經內科張滋圃、黃敬棠兩位醫師案例論文報告投稿臺灣神經學學會雜誌,在全年投稿論文中脫穎而出,獲醫界資深評審評選為最優秀的前三名,消息傳回院內,同仁咸感與有榮焉。

臺灣神經學學會年會四月十一到十三日在高雄醫學大學舉行,學會雜誌去年一年刊登出來的論文中,獲評選案例論文報告最優秀的前三名、原著論文前兩名,共五人在會中獲頒獎表揚。

五人中臺中慈院神經內科就佔兩位,除啟業元老張滋圃醫師外,住院醫師黃敬棠也在凃敏謙醫師指導下,交出高水準的論文,獲獎比例之高,顯示醫師們平時是多麼用心照護病患的健康。

張滋圃醫師此次獲獎的病例報告論文主題是「前庭發作」。他說,這個病於1990年代由德國團隊提出,指病患發作時,前庭神經被血管壓迫,造成短暫而頻繁的眩暈現象,每次眩暈的時間可能幾秒,一天可能好幾十次,單耳產生搏動性的耳鳴,像心跳般的聲音,眩暈門診中有百分之三到四的人屬於這類案例,究竟有沒有這個病的爭議始終存在,美國部份眩暈學派人士認為,根本無法確定其中的因果關係。

張醫師的這篇論文就是以一名病患為案例報告對象,證實這個病確實存在。臺中慈院啟業後,張滋圃醫師選擇「眩暈」做為主攻領域,六年多來累積豐富經驗,看過五花八門、形形色色的眩暈病患,得到不少在學術題材上可以好好發揮的靈感。

這篇案例報告的主角,是三年多前,張醫師碰到的第一個前庭發作患者伴隨著搏動性耳鳴的症狀,為確認耳鳴跟血管的壓迫是有因果、邏輯上的關連,他在病患住院期間一一排除各種原因,依德國團隊提出的現象推論,加上影像佐證,證實眩暈病患的內耳前庭神經確實受動脈血管影響壓迫,伴隨搏動性耳鳴,以此說明神經不但被血管壓到,且眩暈的時侯,因為血管本身是動脈血管是會跳動的,所以伴隨著脈搏的聲音,在暈的時侯會有呼呼呼搏動性的耳鳴。

他以此案例佐證「前庭發作」的可能性,事實上,之後又陸續遇到五、六個類似的病患,進一步使用癲癇藥治療,絕大多數病人的眩暈明顯被改善,證明當初的推斷的方向是對的。

「病例報告完成後,本來要投到國外期刊,但命運坎坷,轉投國內學會雜誌,最近刊登出來,能受國內審核醫師的肯定仍是開心的。」張滋圃醫師歸功曾啟育主任鼓勵同仁在臨床之餘,致力研究與著作,也特別感恩 上人與院長給神經科的支持,讓大家能在臨床上好好發揮所長。

另一位得獎人黃敬棠醫師,在臺中慈院任住院醫師兩年多,跟著神經內科所有主治醫師學習到很多寶貴的經驗。雙腳無力就醫的中年婦女是他此篇案例報告的主角,他說,這位病患因雙腳無力就醫,除了雙下肢外,大腿尤其無力,合併肌肉疼痛,最後診斷出「皮肌炎」的疾病,透過檢查發現另有風濕免疫科「乾燥症」現象,跟文獻指出,皮肌炎一般先有風免疾病才表現出肌肉神經學上的現象,大不相同。

治療過程中比較特別的是,跟核子醫學科攜手,用放射性同位術做「肌肉攝影術」,追踨病患對治療的反應,前後至少三個月,結果印證與病程相對應,經對症下藥,病患本來生活不便、站走困難,如今除抽血時仍有一些發炎的反應,日常生活已無問題。結論是以「肌肉攝影術」檢查當做篩檢或後續追踨方式,都是蠻方便的。

黃敬棠醫師將病患整個治療與追踨影像,甚至病理切片,整理做成系列論文投稿,前後花了一年時間。首次寫病例報告投稿就獲肯定,他最感謝凃敏謙醫師認真而嚴格的指導,每次改了交出去都會再被改,提供方向與補充建議,讓他學習論文寫作的訣竅,同時更深入了解相關疾病的各個面向。

(文、圖/曾秀英)