《醫療報告》「食道弛緩不能症」拖廿三年 想方設法解病苦

能有五例成功個案,卻有「在五之外」的病人,因為廿幾年老毛病拖到無法根治。肝膽腸胃科主任廖光福說明,「食道弛緩不能症」的困難個案,靠醫師與團隊耐心一次次清理病灶,終於找到解除病苦的一線曙光。

六十六歲病人,罹患「食道弛緩不能症」廿三年前出現吞嚥困難,近年每下愈況,吞不下就靠挖吐過日子,轉院到臺中慈院前兩周,因吞嚥困難合併嘔吐,加上喘得厲害住院治療,體重兩周直降六公斤,瘦骨嶙峋的身軀只剩下四十公斤不到,才決定轉院到臺中慈院接受進一步診斷與治療。

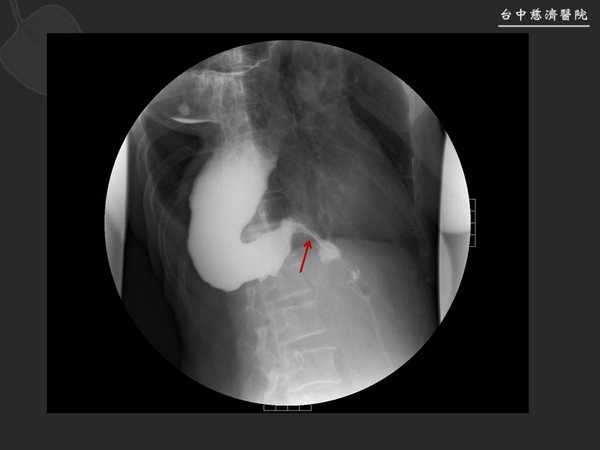

食道靠近胃的交界十分狹窄(箭頭處),食道擴大近廿倍脹得比胃還要大。(呂榮浩攝)

氣球擴張術執行前後,肺葉狀況對比。(廖光福主任簡報)

肝膽腸胃科主任廖光福表示,「食道弛緩不能症」發生率每廿萬人中有一到兩個,病人的胃跟食道交界處的神經,因某些原因一直收縮,沒辦法打開,時間愈久會產生吞嚥困難、嘔吐、體重減輕、胸痛等症狀,只能靠流質補充營養,還要避免結塊堵住食道。

電腦斷層影像顯示,病人「食道弛緩不能症」十分嚴重,食道擴大近廿倍,脹得比胃還大,相當於小水管變成大排水溝,顯示食道充滿非常多的食物;進一步檢查發現,食道靠近胃的交界十分狹窄,除流質什麼東西都下不去,像病人這麼嚴重的情況,全世界的案例不多。

雖然「食道弛緩不能症」治療方式很多種,廖主任說,其中,「經口內視鏡肌肉切開術」,從食道裡面打一個洞進去把肌肉切開是永遠根除做法,成功機率是百分之九十。臺中慈院「經口內視鏡肌肉切開術」,去年到今年做了五例,每位接受手術的病人都恢復正常,跟全世界照顧「食道弛緩不能症」的病人數字相較,案例數不遑多讓。

但這位病人食道多處纖維化,肌肉緊繃無法採用「經口內視鏡肌肉切開術」,最快的做法是「氣球擴張術」。廖光福主任幫病人打通一條通往健康的道路,首先是要清理食道。他透露,以胃鏡清理食物的過程中,味道之難聞比臭水溝有過之而無不及,清了三天看到食道原貌,第五天終於出現小小通道,治療出現曙光。

肝膽腸胃科主任廖光福在醫療科報告「食道弛緩不能症」。(廖光福主任簡報)

「食道弛緩不能症」治療方式及優、缺點比較。(廖光福主任簡報)

廖主任以細導管伸入食道,再用「氣球擴張術」徹底清理食道,讓病人能經由進食,從食道到胃吸收營養,期待體重增加後尋求其它解決方法,解除病苦。術後,病人健康有了起色,「在五之外」的案例也證明只要有心就不難。(文/謝明錦、曾秀英、賴廷翰;圖/呂榮浩)