醫似父、護如母 伴新手爸媽育兒迎新生

一張信箋標誌「給最有『愛』的NOR小兒加護病房團隊」,貼在公佈欄沒其他公告遮住,形成一個獨特位置,護理同仁經過看見了,都會在心底漾起一陣溫暖,輕輕浮起那一段跟點點和他爸媽一起奮鬥的回憶。當年年底,點點媽媽透過社群軟體稍來信息,點點已經完成食道修補與肛門重建,現在是個健康小孩,可以開心吃、自然排便,迎接未來美好人生。

點點母親的感謝信箋(家屬提供)

◎起初相遇,煎熬疲憊

那是二○一七年西洋情人節隔天二月十五日晚上,一對焦急夫妻抱著嬰兒來到急診室,照會的小兒科醫師黃冠翰火速收進小兒加護病房住院照顧。透過入院護理評估,護理同仁知道喚做點點的嬰兒是個食道閉鎖、無肛症寶寶,出生時個頭小又備受煎熬。醫學中心出世就做了胃造口、腸造口,維持進食、排泄。醫師告訴爸媽,體重提升到六公斤上下,才能手術修補食道、做人工肛門。

人說孩子是爸媽的前世情人,雖知道孩子病況嚴重,依然全力承擔。醫學中心治療期間,點點爸媽用心學習照顧方法,希望早日回家,評估紀錄記載著新手爸媽的期待與煎熬。

未料,一出院少了醫護人員從旁指導與支持,照顧擔子一下子全落在肩上。回家第一晚,點點一直出現痰音,夫妻倆一刻不敢放鬆深怕發生意外,不停幫孩子抽痰,一家三口整晚都無法休息,天一亮趕緊就趕回到醫院。當時的主治醫生告訴點點爸媽,小孩沒什麼問題,照顧得很好,卻也因滿床無法收住院。

點點的媽媽原本自信滿滿接小孩回家,卻差點讓小孩陷入危險,她自責又害怕。於是透過醫學中心協助,轉到臺中慈濟醫院小兒科接續照顧。

◎重新住院 學習照料

小兒科醫師黃冠翰檢查點點的情況,看到焦躁不安的父母,也是年輕父親的黃醫師心裡明白,直接讓點點住院治療。黃醫師表示,醫學中心處置得很好,只要再多點關懷與用心,就能讓後續照護更完善。

一念同理容易,點點住院才是醫護團隊考驗的開始,因為他病況特殊又留置管路,照顧與醫療須格外費心,家長心理更必須兼顧。

醫護團隊以「人」的角度考量,先解決點點生理問題。黃醫師分析「一直出現痰音,是口水過多卻沒吞到胃,在食道產生的分泌物一直累積,最後溢滿到喉嚨。如果沒及時抽痰,容易嗆咳造成危險。黃醫師作一個口胃管幫點點引流分泌物,降低嗆咳機率並減少抽痰次數;護理師再次教導父母確實清潔造口,讓管路乾淨不滲漏。雙管齊下,減少點點的躁動、哭鬧,能充分舒適、安穩的休息。

張雅婷護理長體貼的說,「小兒加護病房部份護理師都已經當媽了,未婚護理師也會在照顧上多一份用心」。他們知道正在「口慾期」的嬰兒非常需要親情撫慰,因為治療緣故,點點只要「張嘴巴」、「碰觸口腔」就引動不舒服經驗,但為了安撫與訓練肌肉力量,雖然他已有吸吮動作,護理師還是主動與醫師討論,會診語言治療師以按摩嘴巴的方式教導吸奶嘴,滿足口慾。

家人的聲音是安撫的良藥,點點媽媽當音樂老師,總會錄自己唱的兒歌與故事安撫點點,護理師旁觀都感受到這聲音傳遞著濃濃母愛。護理師更配合爸媽的工作調整會客時間,讓他們有更多時間抱抱孩子給更多安全感也重拾照顧信心。

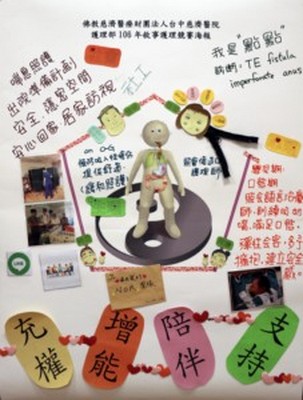

臺中慈濟醫院敘事護理比賽第三名(張雅婷攝)

◎喘息照護 病房模擬居家

醫療團隊明白點點最終還是要回到家庭,很快推動「喘息照護」。一方面讓爸媽安心工作,更能充分休息;另一方面讓點點與護理師相處找出最好的照顧方式。剛開始父母還是沒放下,回家休息隔天依然準時出現在加護病房外,甚至連爺爺奶奶也來看看、抱抱寶貝。

為了緩解媽媽的壓力,原訂兩周住院時間延長了,護理師趁小兒加護病房病人少的期間,整理出一個小空間,讓爸媽陪住,在安全、隱密空間就近照顧,甚至搬來家裡儀器設備,模擬家中擺設,一發現照顧問題馬上就詢問護理師解決,大家的目標只有一個---讓點點早日回家。

爺爺來到小兒加護病房抱抱點點(家屬提供)

模擬當時建置獨立空間給全家人相處(張雅婷攝)

父親學習為點點洗澡(家屬提供)

住院將近三十天的點點終於能出院,但出院後醫療團隊協助沒停,隨即安排居家訪視。護理師與社工一進點點家門就感受到親情溫暖,看見點點為這個家注入新希望,忐忑的心終於安頓。護理師幫媽媽微調整房間的擺設,讓他們照顧更順手。一路從擔心害怕到安心出院,醫護貼心計畫安排,成為點點一家人的信靠的後盾。

點點出院後醫療團隊到家作居家訪視(賴佩妤攝)

點點媽媽說:「我們家能有穩定的生活型態,真的都要感恩慈濟醫院。當時接納身處絕望的我們,真心感謝院內所有幫助我們的醫護人員,期盼有一天能帶著手術後恢復的孩子,回到醫院再次分享我的故事」。這是給醫護人員最好的回饋與鼓勵。護理同仁欣慰表示,照顧點點的同時,也照顧到他們全家人的心。雖然臺中慈院沒有小兒外科,無法幫點點進一步醫療,但小兒加護病房醫師、護理師為病人想盡辦法解決問題,真正充權、增能、陪伴與支持,成為最佳後盾,就是最好的全人醫療照護。

(採訪/江柏緯;改寫編輯/謝明錦)