基因定序技術-DNA定序

點擊數: 1769

譯稿:簡如慧

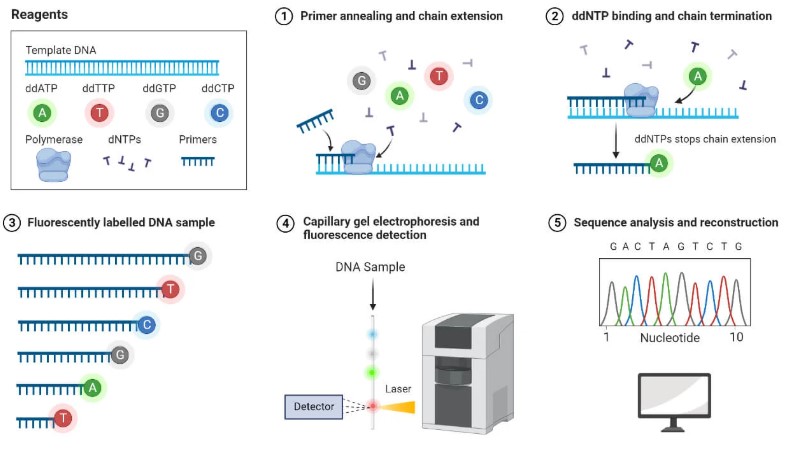

DNA定序(DNA sequencing)是指將特定DNA片段中的4種鹼基,也就是腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)與鳥嘌呤(G)依照出現的順序進行排列的一種分析技術。利用DNA定序可以應用於細胞中DNA的分析, 包括突變,片段缺失,片段插入等。常用的定序法為桑格定序法(Sanger sequencing),由英國生物化學家弗雷德里克·桑格於1977年發明。利用雙去氧鏈終止法與化學降解法以及其衍生方法統稱為第一代DNA定序技術,為人類基因組計劃所使用主要定序方法(附圖)。用DNA聚合酶來延伸結合在待測序列 DNA 模板上的寡脫氧核苷酸引子,直到在新合成的DNA 鏈的 3'-末端摻入了4种螢光或是放測物質核素標記的2',3'-雙脫氧核苷三磷酸(ddNTP) 的其中一種。由於ddNTP 脫氧核糖的 3'-位碳原子上缺少羥基而不能與下一位核苷酸的5'-位磷酸基之間形成 3',5'-磷酸二酯鍵,從而使得正在延伸的DNA鏈在該 ddNTP 處終止。因此,在 4 種不同反應體系中分別加入 4 種不同的 ddNTP (A、G、C、T),就可得到終止於相應特定鹼基的一系列不同長度DNA片段。這些片段具有共同的起點,而有不同的終點(即ddNTP摻入的位置),其長度取決於 ddNTP 摻入的位置與引子 5'-末端之間的距離。經可分辨 1 個核苷酸差別的變性聚丙烯醯胺凝膠電泳分離這些片段,再藉助片段的放射性核素或螢光標記,即可讀出一段DNA序列。

資料來源:https://microbenotes.com/dna-sequencing-maxam-gilbert-and-sanger-dideoxy-method/